shiBano日記

空き家について考えませんか?

みなさん、自分の家について考えたことはありますか?

持ち家の方、空き家をお持ちの方、アパートなどの賃貸物件にお住みの方。

いろんな方がいらっしゃるとは思いますが、そういった家に関して考える機会はないのではないでしょうか。

そんな方にお知らせです!

3月25日(金)13:30~15:00

第10回 すみクラス

空き家セミナー

【空き家をそのままにしないためには】

を開催します🏠

今回のセミナーでは、講師に古民家再生協会の正代三友さんと古河和子さんを講師に迎え、家の老朽化のチェックやリフォームや解体にどれくらいかかるのかの目安の紹介、売買や賃貸にするために必要なことをお話ししていただきます。

空き家があるんだけど、何から手をつけていいかわからない、という方必見ですね!!

その他古民家再生・活用事例の紹介や空き家バンク登録についてなど内容は盛りだくさんとなっています✨

また、セミナー終了後、空き家なんでも相談会も実施します。

空き家のプロになんでも聞けるチャンスです!!

こちらの相談会は予約制となっていますので、ご希望の方はお早めに!!

相談会のお申し込みは

阿武町暮らし支援センターshiBano

電話 08388-2-3388

メール shibano75@gmail.com

もしくは阿武町役場まちづくり推進課

電話 08388-2-3111

までお願いいたします。

いよいよOPEN!

どんどん暖かくなってきて、昼間は少し動くと暑いくらいに。

そんな春めいてきた今日この頃。

いよいよABUキャンプフィールドがオープンします✨

オープン1週間前の3月6日(日)

メディアや関係者の皆様へのレセプション(招待会)が行われました。

キャンプフィールドは「キャンプを目的としないキャンプ場」をコンセプトに、阿武町をまるごと楽しんでいただくための場所。

道の駅阿武町が同敷地内にあり、新鮮な魚やお野菜、阿武町ならではの食材である無各和種などが手に入り、食を通じて阿武町を感じることができます。

食材が現地調達できるので荷物も少なくてすみますね✨

また、隣接するビジターセンター内にあるSUNbashi cafe でも阿武町の素材を使ったメニューが楽しめます。

そしてメインはまちの皆さんが提供する体験コンテンツ。

無各和種ツアーや野菜の収穫体験、スウェーデントーチ作りに海士体験など、キャンプ場にとどまらずにまちに繰り出してもらうための仕組みづくりもされています。

キャンプ場のすぐ近くでは漁師さんが作業をすることもある、まさに暮らしに根付いたキャンプ場。

まちの縁側です。

いよいよ明日オープン。

オープニングセレモニーでは神楽舞の披露もあり、その後には阿武町版DMO通称「あぶナビ」の皆さんによるマルシェも開催される様です✨

お天気も良さそうですし、ドライブがてら、お散歩がてら、キャンプ場へ足を運んでみてはいかがでしょうか♪

なお、明日3月12日(土)は私もキャンプ場の方へ行っており、shiBanoは臨時休業とさせていただきます。

ご迷惑をおかけ致しますがご了承くださいませ。

道の駅プロジェクト

3月3日 道の駅阿武町で「道の駅プロジェクト」が行われました。

かわいらしい招待状をいただいたので行ってまいりました。

開始予定時刻より少し早めに行ってみると思っていた以上の人が!

子どもたちも準備に奔走していました。

それでも私の姿を見ると「しばのさん!ふーちゃん先生!」と声をかけてくれて嬉しい気持ちに😊

そして力強く円陣を組んで、いざスタート!!

オープニングの劇では、今回のプロジェクトの中でたくさんの「阿武町しあわせパワー」を集めたいと発表。

「お抹茶と肩揉みのサービス班」「昔の遊び班」「紙芝居班」に分かれ、それぞれのコーナーに訪れた方にハートのシールを台紙に張ってもらい、パワーをたくさん集めます。

お抹茶コーナーでは茶道のボランティアの皆さんがお抹茶をたてくださいました。

お抹茶とポ・ヤシロさんのお茶菓子をいただきながら肩揉みしてもらうという時間はなんとも贅沢な時間で、訪れたみなさんもほっこり笑顔に。

紙芝居では、阿武町特産のキウイフルーツが特産になるまでをストーリーにしての発表。

しっかりと調べてあり、私たち大人も「そうだったんだ!」と感心することも!

昔の遊びコーナーでは、大人たちがけん玉やコマなどで苦戦しながら遊ぶ姿が印象的でした😊

そしてエンディング。

これまで調べた阿武町の魅力をたくさん発表し、もっともっと阿武町のしあわせパワーを集めます。

途中トラブルがありながらもみんなで頑張り、無事にしあわせパワーをを満タンにすることができました♡

今回の道駅プロジェクトは地域学習の中でお世話になったみなさんに感謝の気持ちを伝えたい、そのためにもっと広い場所で発表したいと始まった、謂わば地域に向けた学習発表会です。

子どもたちは「始まるまでは緊張したけど楽しかった」「地域の方が喜んでくれるのが嬉しかった」「またやってみたい」と達成感のある表情で話してくれました。

自分たちで「こんなことがやってみたい」と言い行動に移す子どもたちの行動力には驚きましたし、全面協力してくれる学校の先生方や他の学年の子どもたち、そしてまちの皆さんの暖かさを感じました。

阿武町って、いいまちだな。

と思える時間をありがとうございました✨

風通しのいい家

今回も奈古港近くの空き家です🏡

今回ご紹介するのは

No.146 風通しのいい家

趣のある、THE 古民家!(主観です)

木のサッシや玄関の戸など、好きです。

中の様子はお片づけが済んでいないので、住む時のイメージがしにくいかもしれませんが、五右衛門風呂や緑を基調としたキッチン周りは、なんとも言えない昭和感があります。

空き家とは関係ないんですが、「やっこねぎ」もいい味を出してくれていますね。

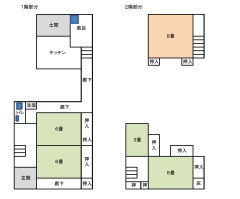

そして面白いのがこの間取り。

2階へ上がる階段が2ヶ所あり、それぞれ違うスペースにつながっているのです!

自分のお部屋とお客さん様に分けるもよし、子どもの部屋と親の部屋と分けるもよし。

片方は玄関からすぐの階段なので自宅で雑貨屋やネイルサロンの様なことをしたい方にももってこいです✨

すぐに住める状態とは言えませんが、DIY好きの方、リノベーションを自分の手でしてみたい方にオススメです。

価格やその他の詳しい情報は

No.146 風通しのいい家

その他の空き家バンクの情報は

阿武町役場 住まいの情報

http://www.town.abu.lg.jp/akiyabank/

をご覧ください。

いつまでも、向上心と行動力を

福賀地区で木村酒店を営む木村厚さん。

木村さんは酒屋の他に新聞屋、阿武町のデマンド交通「ふくすけ便」の運転手を務めるなど多岐にわたり活躍されています。

そんな木村さんにお話を伺いました。

ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー

学校を卒業してから、大阪で営業の仕事をしていましたが、自分で商売をしたいと思って地元に帰り、家の酒屋で仕事をするようになりました。

当時福賀には酒屋が5件あったので販路を弥富の方に開拓して、ほとんど得意先にしましたよ。

私は「対話」を大切にしていて、初対面の人でもだれどでもすぐに会話ができるのが自慢なんです。

それは「ふくすけ便」でお客さんを乗せる時にも役に立っていますね。

酒屋の奥は宴会場として提供しています。

料理は持ち込みで、お酒は酒屋だからいくらでもある。

お酒を飲むと、本音もちょっと出やすくなって、コミュニケーションも深まるでしょう。

地域にはそういった場所が必要だと感じているのでそのための場を提供するという考えでやっています。

あとは常に「どうしたら良いか」を考えていますね。

昔から負けず嫌いで、「現状をよくするにはどうしたらいいか」を常に考えてきたんです。

満足してしまったらそこで進歩が終わってしまうから、常に前向きな姿勢と向上心を持って、いろんな角度から見て物事を考えています。

そんなことをずっと考えていると、新聞配達中に「あっ」となにか思いつくこともあって、思いついたらすぐにやる。

もう73歳だから後がないから、チャレンジするしかないんですよ。

それと僕は「対話」を大切を大切にしています。

自分が昭和会の会長になってからは、何かやった後には反省会を開くようにしているんです。

つまり飲み会ですね。

みんなでお酒を飲んで対話をして。

そうしたら新しいアイディアや改善点も出てくるんです。

中でも意欲のある若い世代との対話をとても大切にしています。

自分たちの世代と若い世代とは、感覚や持っている知識が違うんですよね。

そういった感覚の違いがあるから、それを吸収して取り入れることができるんですよ。

神楽だって本当に素晴らしいと思う。

福賀は人も少ないけど、その分密度も高いんです。

若い子たちのほとんどが神楽や「のうせうい」などの活動に関わっていて、これから中心になっていくであろう人たちばかり。

少ない中でこれだけの活動できる人がいるというのは、活力にもなるし福賀の誇りです。

だから私たちができることは100%応援したいですね。

こうしたら良いな、というアイディアを持っている人はたくさんいると思うんです。

ふくすけ便にしても、宇田でも奈古でも「あればいいな」と思っている人はたくさんいると思いますよ。

ただ、「誰かがやってくれる、誰かがやればいい」という人ばかりじゃ始まらない。

旗振りをして実行する人がいないとできないんですね。

考えを実行に移して現実にするのは、労力はいるけど大事なことだと思います。

ふくすけ便の場合はいろんなタイミングが重なって、実現できました。

日頃の対話から、「どうにかしよう」と一緒に行動に移せる良い仲間に恵まれたおかげです。